Fuente: nuevatribuna.es

Autor: Roberto R. Aramayo

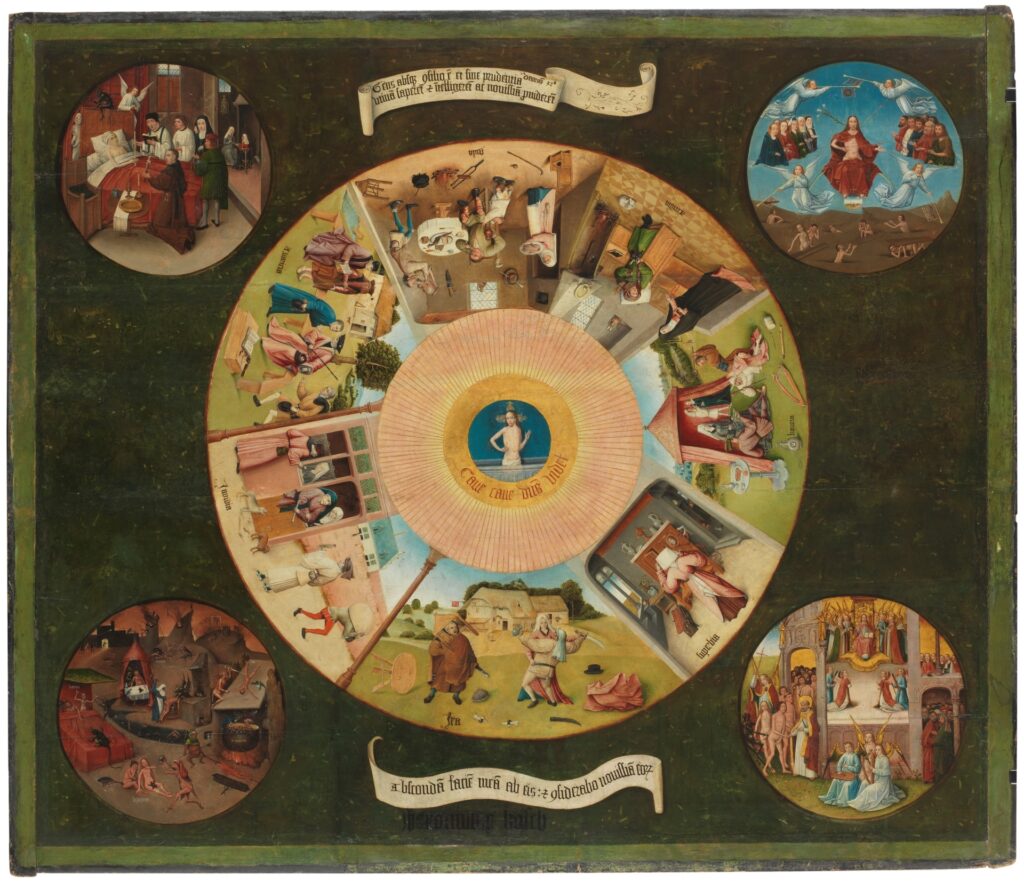

Al visitar el Museo del Prado son muchos quienes admiran El Jardín de las Delicias, ese fabuloso tríptico del Bosco tan inspirador como enigmático. Junto a ese célebre cuadro nos encontramos con la Mesa de los pecados capitales. Cabe preguntarse cómo los representaría hoy en día este genial artista. ¿Cuáles predominarían por de pronto? La codicia tiene un lugar destacado y la envidia también ambiciona estar en el podio, pero la pereza y la ira no se quedan atrás.

Pretender sobresalir a toda costa y sin miramientos es algo muy apreciado por una mentalidad que pretender imponerse como la única viable. La dialéctica entre ganadores y perdedores o el mirar por encima del hombro a quienes no consideramos de los nuestros testimonian su éxito entre muchos adeptos. Por otro lado tendemos a medir nuestro bienestar en términos comparativos y casi nos alegramos de las desgracias ajenas porque parecen aliviar nuestras propias insatisfacciones. Cada vez somos más acomodaticios y no sólo nos regimos por la ley del mínimo esfuerzo, sino que nos gustaría reducirlo al cero absoluto de ser posible y con ayuda de una tecnología que parece facilitarnos las cosas aun cuando en realidad no sea del todo así. Nos indignamos con suma facilidad con lo que interpretamos como torpezas ajenas y sólo nos mostramos extremadamente indulgentes con las propias.

Algunos de los pecados capitales enumerados ya no se castigan como antaño con el fuego del infierno. Tampoco hay que aguardar a ningún Juicio Final que repare las injusticias del Valle de Lágrimas y resarza de sus penalidades a los virtuosos. Hay líneas de conducta que nos amargan cotidianamente la existencia e incluso pueden acabar con el mundo tal como lo conocemos. Resulta pintoresco fabular eventuales éxodos a otros confines del universo mientras hacemos inhabitable la Tierra. No sólo por esa emergencia climática que nos empeñamos en obviar sin tan siquiera negarla, porque no somos capaces de modificar nuestros hábitos para ralentizar una degradación sin preferentes del sistema ecológico. Un absurdo culto a los valores económicos genera una extrema desigualdad que intoxica nuestro clima político-social y el auge de la intolerancia va expandiéndose por doquier.

La pandemia podría habernos hecho reflexionar sobre ciertas inercias inadecuadas. Pero se ha perdido una ocasión de oro para renovar nuestro contrato social y dar otro rumbo al itinerario vital que balizan las costumbres. Cada vez se reconocen más derechos civiles que son papel mojado al no darse sus condiciones de posibilidad. Sin estas difícilmente podrán comparecer aquellos. Cada vez hay más gente sin hogar y que no es capaz de atender sus necesidades básicas. En medio de comunidades aparentemente prósperas, donde algunos acumulan patrimonios desmedidos, hay quienes pasan hambre y carecen de lo imprescindible. Para colmo su presencia nos molesta y por eso se habla con acierto de aporofobia, porque nos horroriza la menesterosidad como si fuese algo contagioso. Con puntos de partida tan diversos, determinados por la lotería del nacimiento en uno u otro lugar, viene a resultar grotesco mantener que somos todos iguales y que tenemos idénticas oportunidades. Las capacidades y el empeño se ven lastradas por la casilla de salida.

Cualquier mínimo cambio que se intente introducir en este desorden establecido es visto como una grave amenaza de índole revolucionaria. Valga el ejemplo de subir el salario mínimo como referencia para los contratos laborales o pretender que se tribute con arreglo a los ingresos y el patrimonio de cada cual. Un mercado laboral volátil y una precariedad insostenible truncan las expectativas vitales de los más jóvenes, incapaces de soñar con emanciparse por mucho que lo intenten. Nuestra codicia nos hace acaparar infinitamente más de lo que necesitamos y aún así envidiamos a quien supera nuestras cotas. Vemos privilegios donde no los hay. Criticamos la estabilidad propia de los funcionarios cuando lo suyo sería reclamarla para cualquier otra situación laboral. Somos nuestros peores enemigos y claudicamos con suma facilidad en lugar de unirnos para hacer triunfar nuestras reivindicaciones.

Nos aislamos cada vez más tras las pantallas de nuestros dispositivos y malinterpretamos los mensajes que nos llegan, al no disponer de una comunicación más cabal que comprende los gestos y las miradas aparte de la comunicación oral. Esto incrementa los trastornos psicológicos que alimenta una soledad vivida entre la muchedumbre y nuestro progresivo alejamiento del entorno de la naturaleza. No hay mejor terapia que pasear por arboledas oyendo el murmullo de los arroyos. Pero eso es algo inimaginable para quienes deben cubrir enormes distancias con medios de transporte abarrotados. Arrastrados por nuestras inercias en el pecado llevamos nuestra penitencia y somos los artífices de nuestra propia ruina.