Berezi Elorrieta

Fuente: unibarcelona.com

El derecho a una alimentación adecuada es un derecho humano universal reconocido por numerosos acuerdos internacionales, como la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 (art. 25) o el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales – PIDESC de 1966 (arts. 11 i 12), un reconocimiento que los países han adoptado en sus propios cuerpos legislativos nacionales.

Según la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura), para garantizar este derecho, no es suficiente con que haya disponibilidad de alimentos, sino que éstos deben también ser accesibles y adecuaos para cubrir las necesidades biológicas. ¿Cuál es la diferencia entre estas tres condiciones? Pues bien, el hecho de que un alimento exista en cantidad suficiente en un territorio determinado (disponibilidad) no significa que todas las personas o grupos sociales tengan acceso a él (ya sea por motivos físicos o económicos, es decir, porque no pueden costeárselo) ni tampoco que ese alimento esté en buen estado o sea saludable.

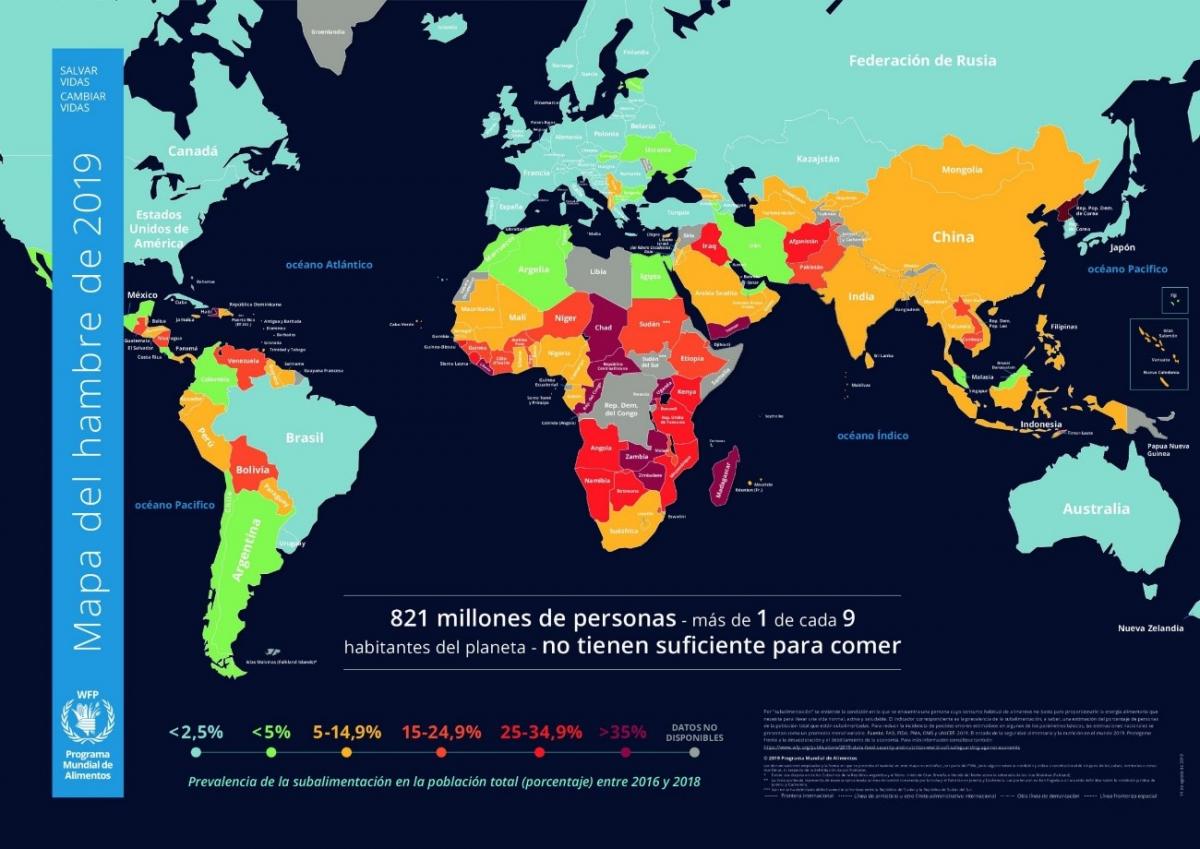

Actualmente, por desgracia, es más que evidente que el derecho a la alimentación no se está garantizando a nivel mundial. Según las estimaciones más recientes de la FAO, la subalimentación en el mundo afecta a más de 820 millones de personas (más de uno de cada diez habitantes del mundo), y lo peor es que desde 2015 se ha revertido la tendencia a la baja.

A menudo, cuando hablamos de problemas de hambre y malnutrición pensamos en los países más empobrecidos y particularmente en países del continente africano, que suelen padecer severas crisis de hambre, que afectan gravemente a la población más vulnerable, como la población infantil. Sin embargo, las geografías del hambre son mucho más complejas y afectan a varios continentes, con una especial incidencia (en términos cuantitativos) en Asia Meridional y Oriental. Pero más allá de las diferencias norte-sur, no es posible hacer generalizaciones, pues la situación interna de cada continente presenta grandes desigualdades. Por ejemplo, en América Latina, encontramos países con tasas muy bajas (como Brasil) pero también otros donde se estima que entre el 15-25% de la población padecen subalimentación.

En realidad el problema de la alimentación debe ser analizado desde un prisma más amplio y a nivel internacional. Aunque nos sorprenda, la alimentación no adecuada es un problema muy presente en los países ricos. Se da la paradoja, como señala Raj Patel en su libro, de que habitamos un mundo de “obesos y famélicos”, donde la obesidad y el hambre son dos caras de una misma moneda: la de un sistema alimentario que no funciona.

De hecho, según el informe sobre la Seguridad Alimentaria y la Nutrición en el mundo, al mismo tiempo que hay 821 millones de personas que pasan hambre en el mundo, también hay 627 millones que tienen problemas de obesidad. Es cierto que las personas hambrientas se concentran básicamente en los países pobres, pero las personas con obesidad no viven exclusivamente en los países ricos. Así, aunque parezca contradictorio, existen países en vías de desarrollo donde encontramos al mismo tiempo problemas de subalimentación y de obesidad. Entre las causas, además de los cambios económicos y la alteración de los estilos de vida, sobresale un claro factor de clase: las familias con menores ingresos consumen productos de peor calidad y menor nivel nutritivo, que suele ser comida procesada e hipercalórica.

Por otro lado, las cifras de hambre no sólo conviven grotescamente con las de obesidad, sino también con las del desperdicio de alimentos. Se calcula que una tercera parte de la producción mundial de alimentos acaba desperdiciándose, tanto en los países ricos como en los pobres, aunque por causas diversas.

Pero cuando hablamos del derecho a la alimentación, la mayor paradoja es que, algunos países que tienen altas tasa de hambre, son también grandes productores de alimentos. ¿Qué está pasando? ¿Acaso el problema del hambre no es un problema de escasez de alimentos? Lo cierto es que, a pesar del aumento exponencial de la población mundial, también hemos intensificado y aumentado la producción agraria, incluso per cápita. Al menos por el momento, ya que no sabemos a ciencia cierta cuáles serán las consecuencias del cambio climático en este sentido. Asimismo, en las últimas décadas hemos podido comprobar que los periodos de crisis de hambre no coinciden con periodos de escasez de alimentos (como periodos de sequía u otros fenómenos climáticos extremos). Las investigaciones de Amartya Sen así lo evidenciaron en su libro “Pobreza y hambruna”: después de estudiar varías catástrofes en la India, Bangladesh y el Sáhara desde los años cuarenta, descubrió que las crisis de hambre se habían producido incluso cuando la provisión de alimentos no era diferente de años anteriores y que, en algunas áreas afectadas por el hambre, incluso se habían exportado alimentos.

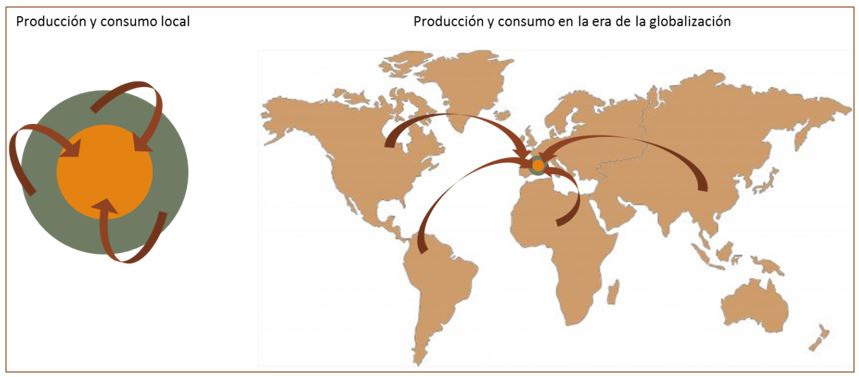

En efecto, en muchos países empobrecidos con altos índice de hambre se están produciendo para la exportación productos como flores, fruta, langostinos y carne, entre otros. A menudo esta producción está en manos de empresas extranjeras y es consecuencia de la apertura de los mercados impulsada por el FMI y el Banco Mundial. Así, en este nuevo sistema alimentario ya no consumimos los productos alimentarios producidos en nuestras áreas rurales más próximas, sino que importamos los alimentos desde miles de kilómetros de distancia, en este mercado global de alimentos en que se ha convertido el planeta globalizado.

La globalización ha supuesto una integración e interdependencia de las estructuras sociales y económicas a nivel mundial, incluyendo el sistema alimentario. La consecuencia de todo lo anterior es que, los mismos países que exportan determinados productos alimentarios, después necesitan comprar algunos productos básicos en los mercados internacionales, porque han dejado de producirlos. Y no, las rentas obtenidas con esas exportaciones no son suficientes para proporcionar seguridad alimentaria a la población.

La globalización y la desregulación financiera han provocado que los alimentos incluso se hayan convertido en un “activo financiero”, sometido a dinámicas especulativas. Entre 2007 y 2008, por ejemplo, los precios mundiales de los alimentos se dispararon, lo que provocó una grave crisis alimentaria mundial a pesar de que la cosecha de cereales de 2008 consiguió un máximo récord. En aquel momento, un informe encargado por las Naciones Unidas concluyó que la causa del encarecimiento había sido la enorme burbuja provocada por potentes especuladores internacionales en el mercado mundial de alimentos. Este mismo fenómeno se repetiría también en 2011, y volvió a generar “revueltas de hambrientos” en varios países.

En definitiva, las crisis alimentarias no son causadas por una falta de alimentos, sino por las desigualdades en los mecanismos de distribución. En otras palabras, no se trata de un problema de disponibilidad, sino de acceso. No sólo persiste la inseguridad alimentaria para los grupos sociales más vulnerables, sino que además, se ha perdido la producción (y consumo) local a favor de los grandes mercados mundiales, controlados por grandes multinacionales, y sometidos al negocio de los especuladores.

La planificación del desarrollo tiene un reto muy importante en garantizar el derecho a una alimentación adecuada: debe ser capaz de prever no sólo la seguridad alimentaria (que la población tenga suficientes alimentos disponibles, accesibles y nutritivos) sino también la soberanía alimentaria de los países, de manera que se priorice la producción local, se garantice el acceso a la tierra y al agua de los campesinos, y se promueva la participación de la población en el diseño de las políticas agrarias y territoriales.

El derecho a la alimentación es un pilar fundamental para el desarrollo y la justicia social, sin embargo, como muestra este análisis, garantizarlo no depende solo de la producción de alimentos, sino de factores complejos como la distribución, el acceso económico y las políticas globales. La paradoja de convivir con el hambre y la obesidad, así como el desperdicio masivo de alimentos, refleja un sistema alimentario desigual y fragmentado que requiere respuestas integrales desde lo local hasta lo global. En este contexto, la protección de derechos económicos y sociales se vuelve imprescindible, y contar con asesoría legal especializada es clave para defender estos derechos y promover políticas que favorezcan la seguridad alimentaria. Si buscas apoyo legal en estas materias, puedes contactar con abogados en Burgos, expertos en derechos sociales y comprometidos con la justicia para todos.